이달의 전시

박정서 초대전

전시기간 : 2024.2.17(토)~2.25(일)

조각 전시

초대의 글

길 위의 흔적

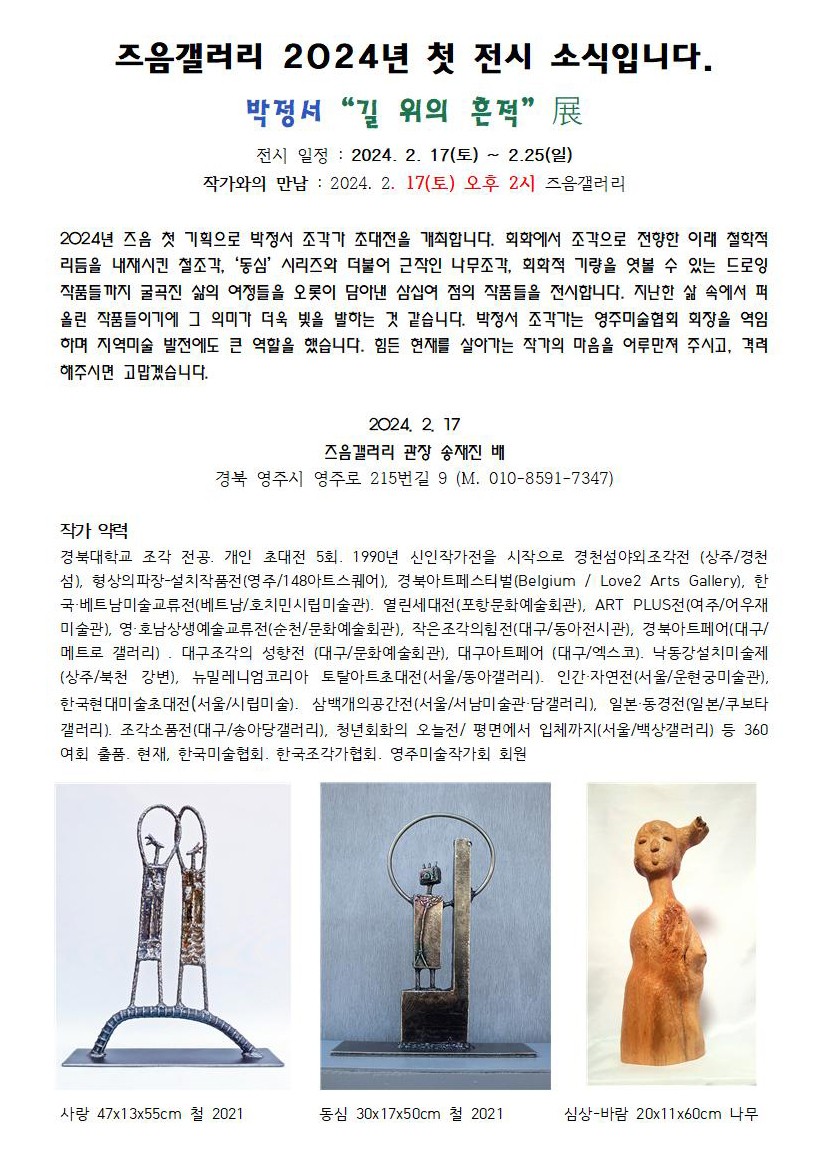

박정서의 근래 작업을 보면, 철(鐵)로의 회귀가 확연해 보인다. 작품의 주재료가 철이긴 했지만, 한때는 돌, 나무, 테라코타, FRP 등 다양한 재료와 방법의 유희가 적지 않았다. 내용상으로도 세월의 갖은 풍파를 겪고 난 뒤의 달관한 듯한 심리의 일단이 읽혀진다. 사무친 그리움의 편린들, ‘가족’, ‘개구쟁이’ ‘동심’과 같은 개념들이 저절로 생성된 것이 아니기 때문이다. 지난 세월을 되돌아보니 아이처럼 웃고 까불던 시절만큼 행복했던 때도 없었을 것 같다.

90년대, 작가는 형이상학에 도취되어 자신의 말대로 추상표현이라는 난해(難解)와 심오(深奧)의 미로를 헤매기도 했다. 가령, 주술적이다, 기호적이다, 해학적이다와 같은 일련의 문맥들이 외형의 서사였다면, 내면은 온갖 수사들이 귀납된 이데아의 청사진이었던 것. 볼트와 너트, 파이프와 철근 등 다양하고 이질적인 형태의 금속들을 조합하고 접합하면서 그러한 청사진을 펼쳐 보이려 한 것이다. 회화에서 조각으로 전향한 이래 주제의 일관성, 즉 ‘피안의 공간’, ‘흔적’과 같이 철학적 리듬을 내재시킨 시리즈물이 바로 그런 유추를 담보해 준다. 질료와 공간의 관계성뿐만 아니라 문명비판이나 삶의 담론을 내재시키려 했던, 물질과 의식의 일체감을 다분히 의식한 결과임과 함께.

1995년, 에스갤러리, 1997년 대구은행갤러리에서 박정서는 자신의 화두를 검증했다. 그에 앞서 경북대 출신으로 구성된 ‘대구조각회’ 창립(1992)을 견인하는 등 대외적으로도 행동대장 역을 맡았다. 그러다가 작업실 문제로 난항을 거듭하다 1998년, 마침내 귀향을 결행하기에 이른다. 전원 속에서 여유롭게 작업하는 게 더 나을 것 같다는 결론을 얻은 것이다. 귀향한 후 10여 년 동안 철 외에도 돌, 나무, 흙 등 주변에서 구한 재료들로 ‘삶의 흔적’을 더듬어냈다. 이른바 작가농부로서의 소박한 삶을 작업과 버무린 것이다. 그러나 집안에 우환이 연달아 일어나고, 그동안의 노작들마저 화재로 인해 일실되는 등 운명은 작가를 자꾸만 비껴가기 시작했다. 삶의 궁핍은 최초의 터전에서 여러 곳으로 떠돌게 만들었다. 의욕을 잃을 만도 했지만, 영주미술작가회와 영주미술협회를 통해 관계의 의미를 수용했다. 마음과 달리 손이 무디어짐을 느낄 때마다, 그럴수록 작품에 더 애정을 쏟았다. 2010년 후반에는 미협지부장을 맡아 설치, 환경 등 여러 프로젝트를 앞장서 완수하며 작가적 본능이 녹슬지 않았음을 스스로 증명해 보였다.

긴 시간을 돌고 돌아 작가는 다시 철로 돌아왔다. 주변에서 구했던 각종 재료들과 오브제로부터 이제는 쇠를 자르고, 지지고, 연마하는 과정이 흙보다 편하고 부드럽게 느껴진다고 말한다. 철은 차갑다. 그러나 따뜻하게, 딱딱하지만 부드럽게 변환시킬 수 있는 연금술사와 같은 자신감 또한 복구됐다. 어떤 감성으로 접근하느냐의 열쇠를 스스로 쥐게 된 것이다. 비로소 소박해지고 더 단순해진 형태미로 쇠는 부드러워졌다. 꽉 찬 유화에서 여백의 수묵화로의 전이 같은 것이랄까. 질료뿐만 아니라 생각마저 간소해졌다고 느껴질 정도다. 이제는 작업의 고통을 즐길 수 있게 됐다고도 말하는 작가. 이는 연륜의 이치만은 아닐 것이다. 박정서는 그동안 떠돌았던 삶의 여정 동안, 그 시기마다 자신의 흔적을 각인해 놨다. 작가의 말마따나 길 위의 흔적인 셈이다.

관장 송재진

즈음갤러리

동영상 보러가기

-오시는 길-

- 이미지 없음