이달의 전시

박종경 초대전

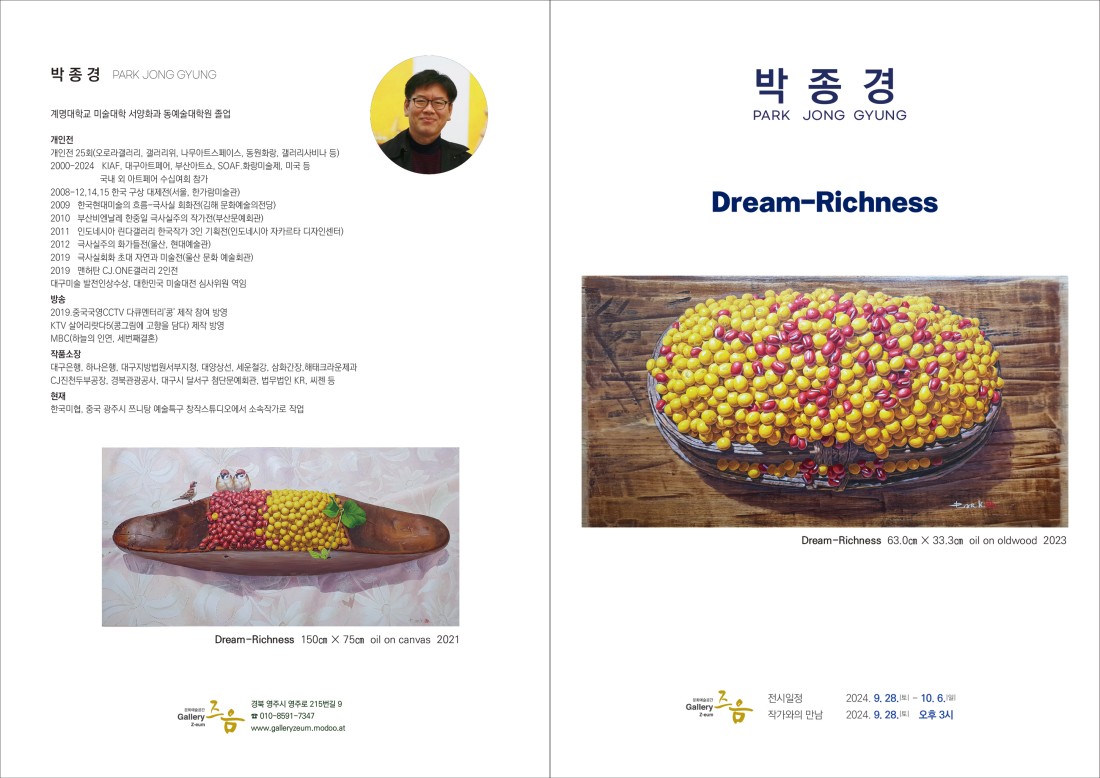

"Dream-Richness"

전시기간 : 2024. 9. 28(토) ~ 10. 6(일)

회화

박종경(Park Jong Kyung)

계명대학교 미술대학 서양화과 동예술대학원 졸업

개인전 25회(오로라갤러리,갤러리위,나무아트스페이스,동원화랑, 갤러리사비나등)

2008-12,14,15 한국 구상 대제전 / 서울, 한가람미술관

2000-2024 (KIAF, 대구아트페어,부산아트쇼,SOAF.화랑미술제,미국등 국내외 아트페어수십여회 참가)

2010:부산비엔날레 한중일 극사실주의 작가전(부산문예회관)

2012:극사실주의 화가들전(울산,현대예술관)

2009:한국현대미술의 흐름-극사실 회화전(김해 문화예술의전당)

2011:인도네시아 린다갤러리 한국작가 3인 기획전(인도네시아 자카르타 디자인 센터)

2019:극사실회화 초대 자연과 미술전(울산 문화 예술회관)

2019:맨허탄 CJ.ONE갤러리 2인전

대구미술 발전인상수상, 대한민국 미술대전 심사위원 엮임

현:한국미협,중국 광주시 쯔니탕 예술특구 창작스튜디오에서 소속작가로 작업.

2019.중국국영CCTV 다큐멘터리`콩`제작참여방영. KTV살어리랏다5(콩그림에 고향을 담다)제작방영, MBC(하늘의 인연.세번째결혼)작품출연

작품소장처:대구은행, 하나은행,대구지방법원서부지청,대양상선,세운철강,삼화간장,해태크라운제과. CJ진천두부공장, 경북관광공사. 대구시 달서구 첨단문예회관, 법무법인 KR.씨젠등

초대의 글

회화적 환영(幻影)으로서의 극사실성

아트랩즈음 대표 송재진

‘시각이 대상의 요소들을 기계적으로 기록하는 것이 아니라, 중요한 구조적 패턴들을 파악하는 것이다.’ (루돌프 아른하임, 『미술과 시지각』, 기린원, 1992. p10)

콩이라는 말은 이미 복수의 개념을 전제하고 있다. 콩알은 낱개를 뜻하면서도 콩의 특징을 선명하게 하려는 의미 부연이다. 박종경은 콩알(부분)이 아니라 콩(전체)을 그린다. 콩알 하나하나는 엑스트라이며, 전체로서의 콩이야말로 주인공이 되는 것이다. 다시 말해, 실재보다 실재감에 집중하는 것이다. 박종경 그림의 묘미는 콩알 하나하나에 대한 극한 묘사 없이도 회화적 환영으로써 극사실성을 보이는 데 있다. 서정적 체험으로서의 극사실감이다. 낱개의 콩알들을 들여다보면, 거친 터치와 드로잉의 순발력이 흔적되어 있음을 관찰할 수 있다. 대신 참새, 맷돌, 악기 등 정교하게 묘사한 협업의 사물들로 인해 ‘극사실’이라는 회화적 환영을 완성시킨다.

콩은 고향(어머니)이나 시골을 떠올리게 하는, 그리움을 내장한 대표적인 메타포(metaphor)이다. 화가는 “그리 멀지 않은 시절의 이야기보따리를 풀어내고, 고향에 대한 향수, 배고픔은 있지만 풍요롭고, 정겹고, 따듯한,” 그리움을 회상한다. 따라서 콩을 수식하는 도구로써 소쿠리, 채반, 멍석, 바가지, 멧돌 등 농촌 기물들의 배치는 자연스러울 밖에 없다. 향수에 대한 확고한 접근방식이기에 그럴 것이다. 따라서 이러한 서정성은 하이퍼리얼리즘(hyperrealism)의 건조함이나 딱딱함으로부터 화가만의 회화성을 지켜낸다. 근래에는 섹스폰, 바이올린. 트럼펫 등 이미지 퓨전을 통해 ‘낯섬’, ‘엉뚱함’, 더하여 ‘색다른 자극’을 발언하고 있다. 이는 자신의 정체성을 고수하면서 변화를 꾀하려는 의도가 아닌가 한다.

화가는 ‘형(形 forme)’, ‘색(色 color)’, ‘빛(光 light)’을 관계항으로 이미지나 의미를 재배치(생성)하는데 익숙하다. 감상자들은 수많은 콩알들의 집합이 아닌 화면 구성으로서의 콩을 지각하게 된다. ‘양질전환의 법칙’에 따른 몰입감일 수도 있다. 이런 점에서 박종경의 그림은 부분의 합이 하나의 전체와 동일하지 않음에 대한 회화적 실증인 셈이다. 주조색은 노랑이다. 검은콩이나 팥 등 다채(多彩)의 가미에도 불구하고 황금빛 색조는 박종경 회화의 정체성처럼 여겨진다. 노랑(황금빛)은 화가의 회화 관념이기도 한 것이다. 근래 중국에서 활동하면서 팥을 구성하는 붉은색 역시 하나의 관념으로 자리잡고 있기는 하다. 색은 빛에 의해 진술되는 음영의 조화이자 무지개이다. 빛은 생명을 드러내는 장치면서도 감정을 유발시키는 근원이다. 모든 감각들 가운데 가장 눈부신 경험인 것이다. 극적인 빛을 구사하진 않지만, 화면 전체를 감싸는 은근한 조명법은 메타포에 접근하는 또 하나의 방법론이겠다.

박종경 회화에서 주된 구조적 패턴이 콩임은 주지한 대로다. 환영이 실제를 구축하는 아이러니이자, 익숙하지만 낯선 시각 경험을 주는 소스기도 하다. 화가는 작품마다 부감의 시선을 유지하며 인내심과 절제력을 발휘했다. 이는 감동을 유발하는 내적 요인이자 가치 증명 방식이다. 다시 말해 시간과 노동의 강도를 예측하게 해주는 것이다. 화가는 자신의 조형공간이야말로 새로움을 찾아가는 미로 같다고 진술한다. 이런 미로들이 옴니버스 드라마를 집필케 한 동인인지도 모를 일이다.

즈음갤러리

동영상 보러가기

-오시는 길-

- 이미지 없음